武术渊源之:历史上的文士与武备

自夏朝建立以来,文事与武备便成为国家安定与发展的两大管理系统。文事是指文治和教化等范畴,而武备是指军事和武装等范畴。在当时奴隶社会的背景下,武备比文事显得更为重要,并有了“国之大事,在祀与戎”的共识。从有关夏代的历史文献中,可以看到许多有关战争的记载。

启继位之初,有扈氏(今西安一带)就起兵反抗启。启与有扈氏大战于甘(今陕西户县),灭有扈氏,王位始得以巩固。其子太康继位后,荒淫无道,东羿首领羿趁机起兵攻夏,太康逃死于外,传弟仲康。仲康死后,其子相立,又为羿所逐杀。相妻逃奔有仍氏,生少康。少康长大后,开始联合拥夏势力复国。

春秋战国之际,诸侯相竞,讲求武备,“独尊儒术”、“君子勤礼”受到极大冲击,又因与夷狄杂处,非尚武事不足以图存,因此是一个列国混战、攻伐最剧烈的时代。

战争不断,试图“以文止武”

在春秋时期的294年间,战争竟达483余次,《战国策·赵策三》记载,当时七雄都“能具数十万之兵,旷日持久数岁”。在战国时期的254年间,战争也达230次,大量农民涌向战场,最终结束了车甲纵横的车战时代,使军队的作战方式发生了根本性的变化。

在这种频繁用兵、连年征战的过程中,无疑会促使兵器得到改进、攻防技术得到发展。秦统一六国后,开创了我国历史上第一个统一的多民族的封建中央集权国家。后来的各代依然是以武备换取国家的安宁。战国时代的吴起在总结战争的原因时认为,“一日争名,二日争利,三日积恶,四日内乱,五日因饥。”

由于连年战争,引起了文人雅士的感叹。如南朝梁武帝的长子、文学家萧统就强调:“偃闭武术,阐扬文令。”指出要停止战争,提倡文教。尽管如此,也难以改变社会上主张“文德不如武备”、“习礼不如讲武”的状况,以至于出现了“文武分途”,并彻底打破“混沌”状态,而进入“分离”状态。

“文武分途”,形成两个阶层

“文武分途”实际是国家的大事分两大系统来分立管理,以形成“文教治内,武备对外”的新格局,在当时历史背景下,必然会出现两个阶层:

一是“士”(文士)阶层。士,旧时指官吏或较有声望、地位的知识分子。它是以文为主体,尚礼重德,且以读书做官为主要人生追求的群体。如文儒学士和纵横策士等。

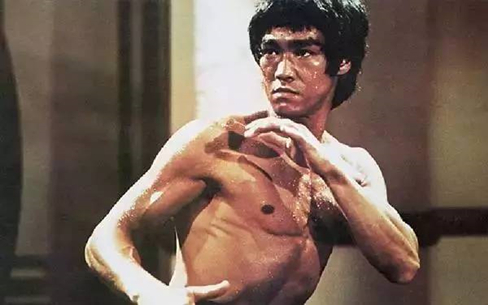

二是“侠”(武士)阶层。侠,旧时是指有武艺、讲义气、肯舍己助人的群体。如豪侠武士和刺客剑士等。它是以武术为载体,通过行侠仗义的活动而得到社会的关注与认同,可以讲,在不同的历史发展过程中,侠客似出身贫贱、武艺超群、仗义疏财、同情弱者、扶弱济困而起到了较大的正面作用,并受到人们的普遍好评。但“儒以文乱法,侠以武犯禁”也是显而易见。介于两者之间的还有导引方士和神仙方士等。

文武分途后,秦以来重文轻武现象日益严重。客观上保证了文事和武备的双方需求,但实际上是各有专攻,各行其是,并逐步造成了双方的对立,这是不以人的意志为转移的。当时重文轻武现象本身就是一种偏见,而领兵作战的将领多又勇猛过人、性格刚烈,被文人贬为“武夫”,客观上又相对缺乏书写能力,留给后人的兵书、武术史料很有限。