武术精髓之:“武”字的文化奥秘

“武”字是个合体字,按古代造字法的会意,“止”、“戈”二字合起来成为“武”字。戈是古代的一种兵器,止在甲骨文中实则为人的脚趾的象形,在金文和篆文中,依然如此。甲骨文中“武”字的最初表现形式是“足戈并立”,左边画一个“足型”,而右边画一个“戈型”,二者组合成其雏形,并以象形取意,即立足持戈,是一种静态;在此基础上字体由左右结构,变成了上下结构,近而形成了“止戈竖立”的组合,此时最大的变化在于“足型”被“止”字所代替,而“戈”的一撇移到“弋”字的左上角,其意是持戈而行,处于一种动态。

进入青铜器时代,金文中的“武”字,已由象形向会意方向发展,并形成“动静”结合的字体,笔划粗细一致,结构相对协调,以适用于人的习惯认识和记忆。武,从发音上出自于“舞”。舞是在武未出现之前,用于向他人彰显身强力健、雄壮灵活的行为。后来,因为出现争斗,继而立“武”,即停止战斗的行为,界定了人的安全范畴。

可见,由武引发的战斗形成套路和方法,便发展成为武术。武术,呈现的方式是战斗,但最终的目的是和平。武,止戈为武,消停战事。武术则为止戈的技术,消停战事的技术。

自古以来,以武化流传下来的止戈技术走过了几千年的风雨历程,成为维系这个民族生存和发展的魂、和承载中华儿女基因构成的魄。武,首先是一门制止侵袭,停止战争的技术,是拥有维护自身安全和权、益的实力。在这个基础上,我们可以获得从身体到头脑、到心性各方面融会贯通的个人修习,获得从安全到快乐的满足。我们修习武术,是让我们从身到心、由魂而魄得到提升而充满安全感,精壮神足,具有安然自胜的实力。这是我族历代沉淀而成、安魂守魄的法宝。

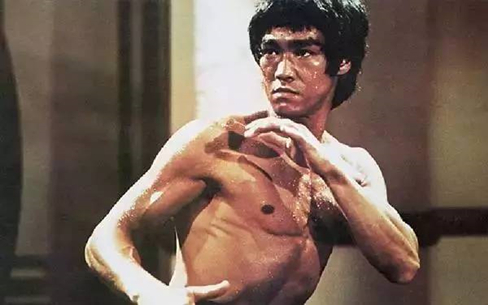

中华武术自古以来,是在人们长期生活和生产当中摸索出来的一种特殊运动方式。在现代文明还没有发展起来的时候,是一种防身的措施,以顽强的抵抗和出击力深受人们喜爱和推崇。随着社会的不断进步,其特点和功能发生了很大变化,现代社会中练习武术的核心就是强身健体,修心养性,陶冶情操,武术的精髓在于武德。

随着现代文明的进步,法制社会的健全,靠武力解决问题或者显示能耐的时代已经过去。人们对审美的需要日渐增强。武术由于非常协调的系统动作,敏捷的反应,舒展的架式等诸多审美要素,越来越多的人把武术作为一种艺术搬上舞台,向广大观众展示人体所特有的动作韵律美。随着人们生活水平的不断提高,精神文化需要的增强,武术作为休闲娱乐节目会更加深入地走进消费圈中,为武术的原本定义带来时代的革新和质的变化。

但无论武术的实用价值随着社会变迁怎样演变,正如“武”字的千年演变却未离“止”“戈”,武术还是一直代表着正义与和平。作为中华国宝的武术,有自身的内涵与坚守,无论时代如何变迁,会一直发扬光大。