武术精髓之:武术的文化变迁

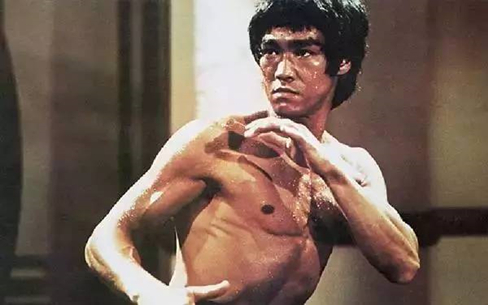

中国武术,旧称“国术”,亦称“武艺”,是中华民族自古代传承发展而来的个人防卫格斗术。武术曾在中华民族历史上起到非常之作用,它凝结着中华先民的生存之道,汲取中国传统哲学养分而逐步形成绚丽多彩的文化体系,是中华文明的全息缩影。历史上,武术曾一度被用于战争,然而随着时代的发展,集团作战的军事武艺在战争中逐步被取代,其搏杀本能逐步让位于健身养性。除受父母之命或机缘巧合儿习练受益者外,武术逐步淡出了正常人的生活,渐行渐远,成为整个民族挥之不去并略带神秘的记忆和小说家天马行空的领域。

武术的发展历经了几次重心转移。武术产生于古代氏族部落先民对保护个体生命安全的迫切需要,个人防卫是其本质特征。随着社会分工的深化和私有制的产生,阶级社会出现,早期的武术为后来军事的形成提供了兵器、格斗技术和人员的物质基础。整个冷兵器时代,武术与军事武艺相互交融与渗透,两个方向相互促进且并行不悖,难以明确区分。随着战争规模的扩大和战争形式的改变,集团化的军事武艺与个人防卫技艺的武术产生分野;火器在军事上的普遍使用导致军事武艺退出了战争的历史舞台。鸦片战争后,随着中国社会的转型以及工业文明和法治社会的到来,民间传统武艺逐渐失去了赖以生存和传播的土壤。而近代中国社会的健身需求使武术体育化发展的趋势日益明显。不断转换的需求导致武术功能的多样性和最广泛的适应性。

十九世纪二三十年代的“土洋体育”之争最终导致了武术自身的历史转折。时至今日,在西方体育科学化的推动下,武术以全新的面貌加入中国现代体育的行列。武术体育化的发展历程,也是中华传统文化逐步与西方文化相适应的过程,从目前来看,这一过程尚未结束。武术伴随中华传统文化一路走来,磕磕绊绊、跌宕起伏。既然作为徒手或持械格斗的技艺武术早已为现代武器所取代,那么武术对于今天的社会还有价值吗?

答案是肯定的,或许我们可以从武术所蕴含的丰富文化内涵里找到。换句话来说,武术文化是武术价值的核心。武术由原始的格斗技艺逐步发展为近代以拳种为特色形态,并且吸收了中国传统哲学中的儒家、道家、佛家和病假思想,融入了阴阳学说、太极说、五行说等观念,充分体现了中华文化“天人合一”观、“知行合一”观,并与中意、艺术等关系密切。毫不夸张地说,中华优秀传统文化要素在武术中体现得最为充分。