一篇讲明白太极拳“三理”是个啥!

太极拳之所以是优秀的拳种,归因于它有着别的拳种无法具备的完整性,这种完整性体现在它的“三理”:拳理、哲理与医理。太极拳总的修炼要求是八个字:中正,安舒,心静,体松。这八个字在“三理”中如何体现呢?

首先,我们来看拳理。

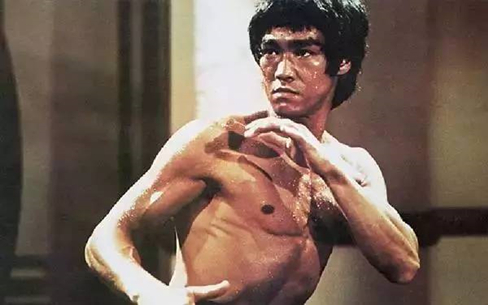

太极拳,作为一种拳术、格斗术,其基本、原始的功用,就是能用来搏击。无论陈式、杨式,还是其他太极拳的传人,历代都有名家,比武较技,或者保家卫国,或者保镖护院,或者行走江湖中,克敌制胜。当然,胜败乃兵家常事,失败或处于下风的情况也会有。但至少说明,太极拳,不是我们绝大多数人印象中,公园老头老太太那样放着音乐磨磨唧唧的健身操。太极拳的技击原理,由其哲理而来。太极拳拳理的体现,在于以柔克刚,借力打力。这是怎么实现的呢?

太极拳,又叫“十三势”,即:进、退、顾、盼、定;掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠。前面五个字,讲的是步法与方位,其实就是:前、后、左、右、停;后面八个字,讲的是全身运劲、用劲的方法。从后面八个字来看,无论手、脚、身,没有一个是走直线的,也没有一个是主动进攻的。

我们都知道,两点之间,直线最短,所以,西洋搏击术,和中国外家拳,都是以直拳为基础,发展出其他的技击法。但是,我们把两个人站立的距离,跟太极拳出手应战的距离一比较,就会发现,太极拳的出手,虽然走的是弧线,但是这条弧线的长度,还是远远短于对手出拳后,达到自己身上的距离。这就是太极拳能够后发制人的基本原理。这也是太极拳不主动进攻别人的空间原理。因为要进攻,就要走弧线,弧线比直线花时间长,别人早有准备,连消带打,自己就会吃亏。

因此,太极拳临敌应战的四字诀就是:接、引、化、发。无论你出什么拳、腿,太极拳第一反应,不是躲、闪、退,也不是顶撞,硬碰硬,而是顺着你的力道,接住。然后、顺你出力的方向,给你引开、甚至加点力,由于你没有击中对方,你的力道又被引开,化到落空了,你一害怕或者着急,急忙回撤,太极拳就顺你回撤的力量,突然发劲,把你击出。

当然,能做到四字诀,要相当长的时间。古话说:“太极十年不出门。”讲的就是,太极拳练习,要经过从基本功,到对抗练习,到临敌,时间是非常长的。从站桩,到套路;从身架的练习,克服自己肢体的僵劲,到动作的连贯,放松;单人练习,慢慢克服、纠正。这就需要下很大的功夫。到太极推手,双人练习,学习听劲、接劲、引劲、化劲、发劲,也要相当长的时间。到太极散手,跟各种非太极拳的朋友过招,互相验证自己所学,也要相当长的时间。但通过十年坚持不懈的训练,只要有名师指点,逐步修正,一般都会小有所成的。

我们再看太极拳的哲理。

太极者,阴阳也。无极生太极。无极,是一种宇宙诞生前的空虚与相对的静止。太极,就是宇宙诞生了,万物开始运动。太极的规律,就是运动的规律。

这个规律,就是太极生两仪:阴阳。阴阳作为矛盾的双方,其辩证的运动,就是万事万物运动的螺旋上升的基本规律。

回到太极拳,所有的动作,没有纯粹的进攻,也没有纯粹的防守;没有纯粹的左,也没有纯粹的右。我们看套路里面,很多动作,都是欲左先右,欲进先退,欲上先下,欲开先合,不丢不顶,不温不火。

这种哲理,也深植于中国人的性格之中。一个成熟的中国人,不会主动寻衅滋事,即:太极拳的不主动进攻,就像围棋一样,主动进攻,自己必有薄弱的地方。何况世间万物皆平等,何必无事进攻、挑衅别人?同时,别人进攻的时候,太极拳高手不会正面顶撞,但是也不会躲闪,不会回避。

我们再来看医理。

太极拳除了武术价值,可以用来技击防身、保家卫国;除了哲学价值,指导我们修心养性,还有它宝贵的健身、防病、养病的生理价值。

按照《黄帝内经》中医的说法,人的精神,分为魂魄。我们醒着的时候,指导我们心理活动和四肢运动的,是魂。我们睡着的时候,我们还要呼吸,还有心跳,还要消化,还会出汗,这个时候的“指挥者”,是魄。

太极拳,第一个动作,就是无极桩。无极桩,就是我们先撇开世间的纷纷扰扰,回到自己的内心,回到宇宙洪荒的虚空境界。这时候,我们的心跳反而慢了下来,但是,由于身体的放松,血管开始舒张,血液循环反而顺畅了。当我们从站桩的“静心功”,开始套路导引动作的“运行功”的时候,虽然我们的动作缓慢,但是,全身已经是微微出汗,由于心跳没有像外家拳或西方体育那样加速,所以,每个满头大汗的太极高手,无论他练多久的拳,练一路还是二路炮锤,一点都不气喘。

从现代医学来看,同样是大脑神经中枢发出指令,传达、指挥四肢与外部身体运动的神经系统与指挥内脏活动的植物神经系统,是不一样的。太极拳,练习的时候,不但指挥外部的四肢与身体运动,而且从无极桩开始,心静,安舒的心理暗示,给了我们内部植物神经系统锻炼的机会。

授权转载自《中华武术》杂志

部分图片来自网络,如有侵权请联系删除

责任编辑:锦瑟